知床半島は、海のそばに切り立った山々があり

いくつもの川が流れています。

この特徴的な地形は、

何百万年にもわたる火山活動と

流氷などの侵食によって誕生したといわれています。

知床半島の中央にある羅臼岳は

比較的新しいといわれ、

約2万年ほど前まで活動していた活火山です。

流氷を起点とした

海・川・森の生命のサイクルは

ずっとずっと続いてきました。

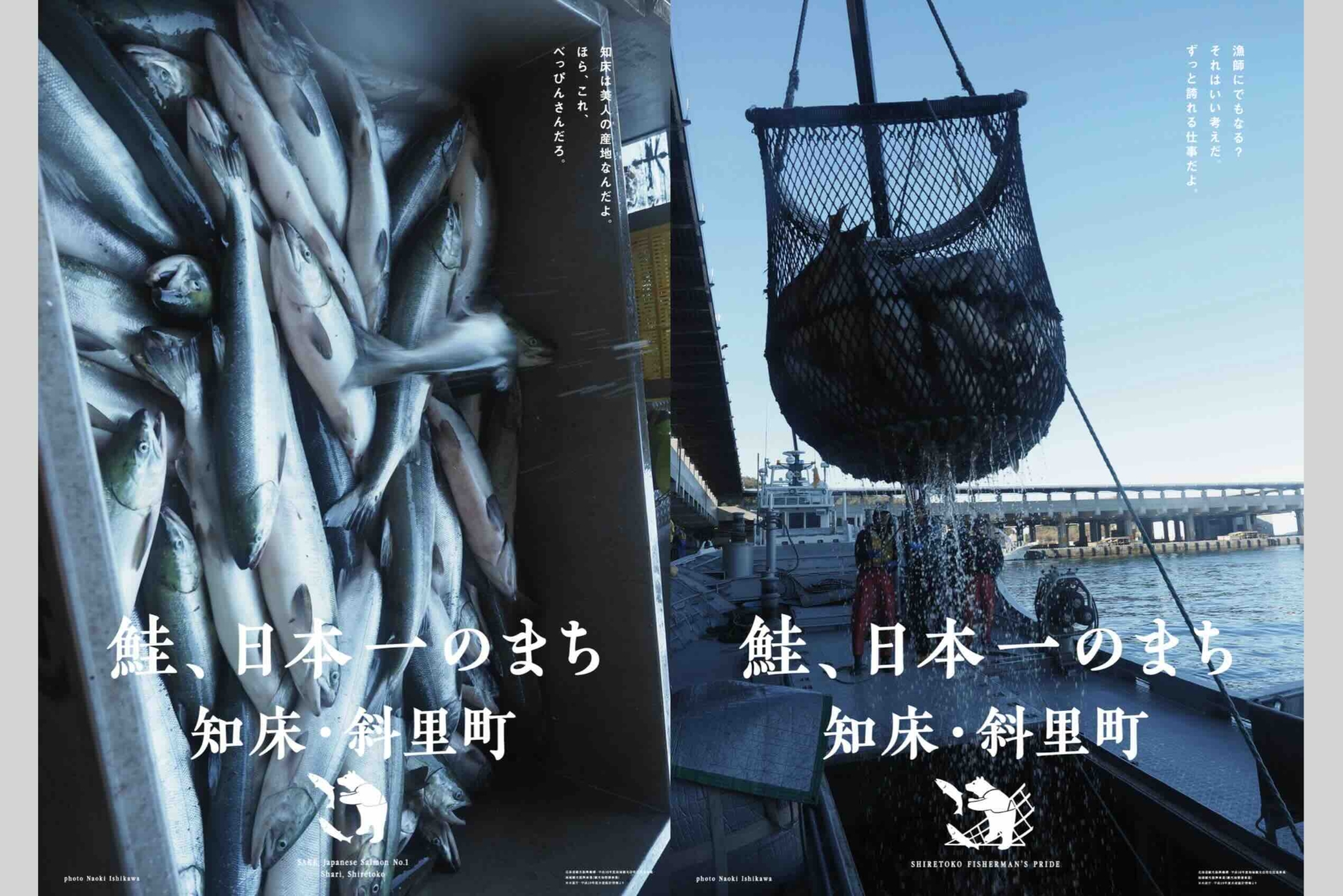

斜里町の漁業といえば

なんといっても鮭(サケ)と鱒(マス)。

2020年度まで18年連続で漁獲量が日本一

2022年度以降も日本一となっています。

(※斜里町調べ)

その理由のひとつが

海にそそぐ河川の数も日本一ということ。

国土地理院二万五千分の一地形図で

名称の記載されている川(沢)の数が、

なんと38本と日本一の数なのです。

母川回帰の強い魚なので

川の数が多ければ多いほど

鮭や鱒が帰ってくるということ。

鮭の卵を孵化させ、稚魚を放流する事業も

昔から進めています。

また、自然産卵の数を増やすことが

生態系を豊かにすると言われています。

産卵のために川に戻ってくる

鮭が遡上しやすいように

魚道の整備なども行なっています。

知床鮭にまつわるストーリー Vol.1

公開中

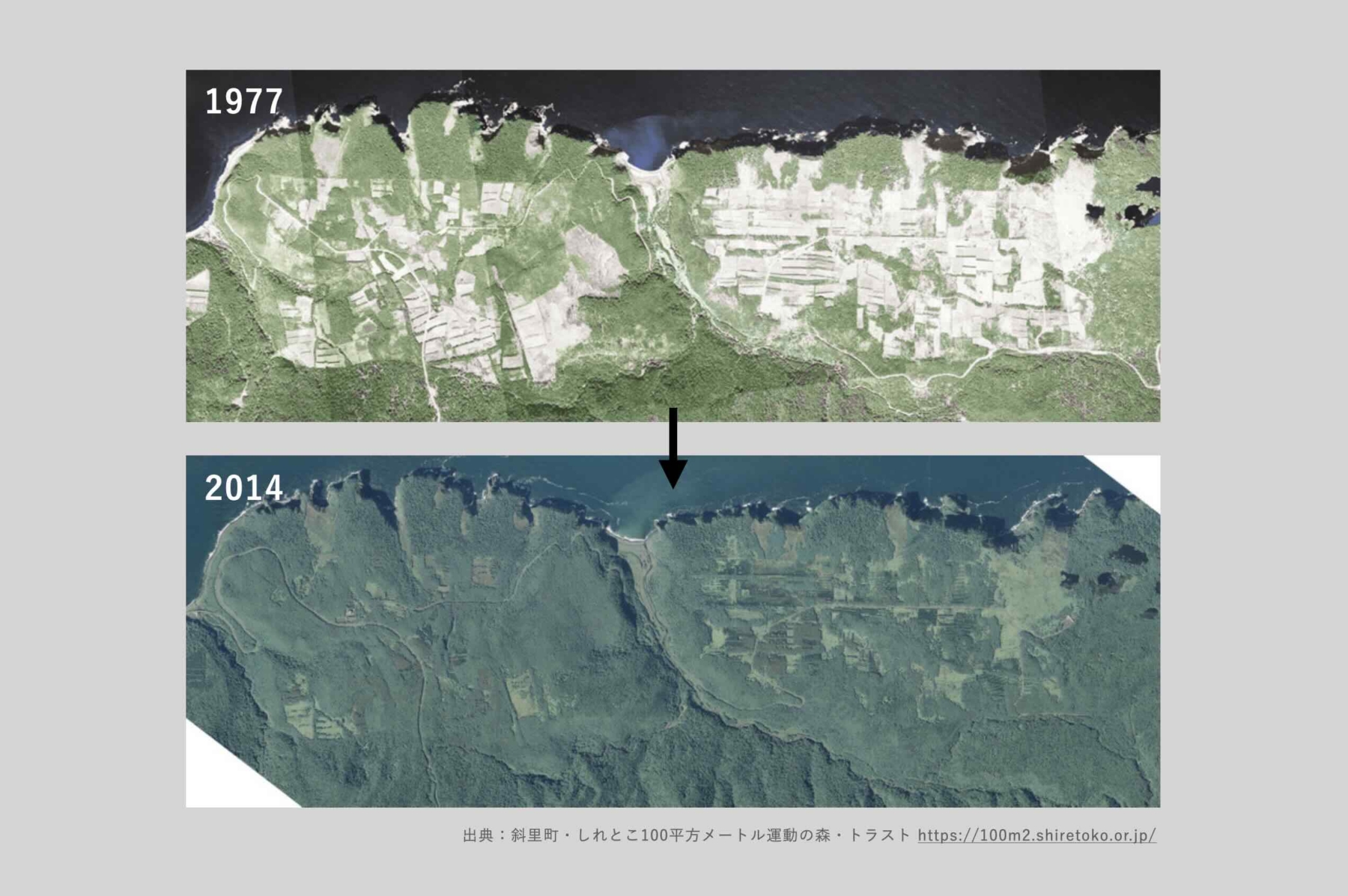

北海道が誕生して約150年。

知床・斜里町にも

人間の開拓の歴史があります。

1914年に

知床の開拓が始まりましたが、

岩尾別地区(現在の世界遺産エリア)は

転石に覆われていたこともあり

特に悪戦苦闘の連続だったそうです。

岩尾別地区の開拓は、

1973年まで営農していた入植者を最後に

その歴史に幕を閉じました。

当時の日本は開発ブーム、

知床に乱開発の危機が迫っていたのです。

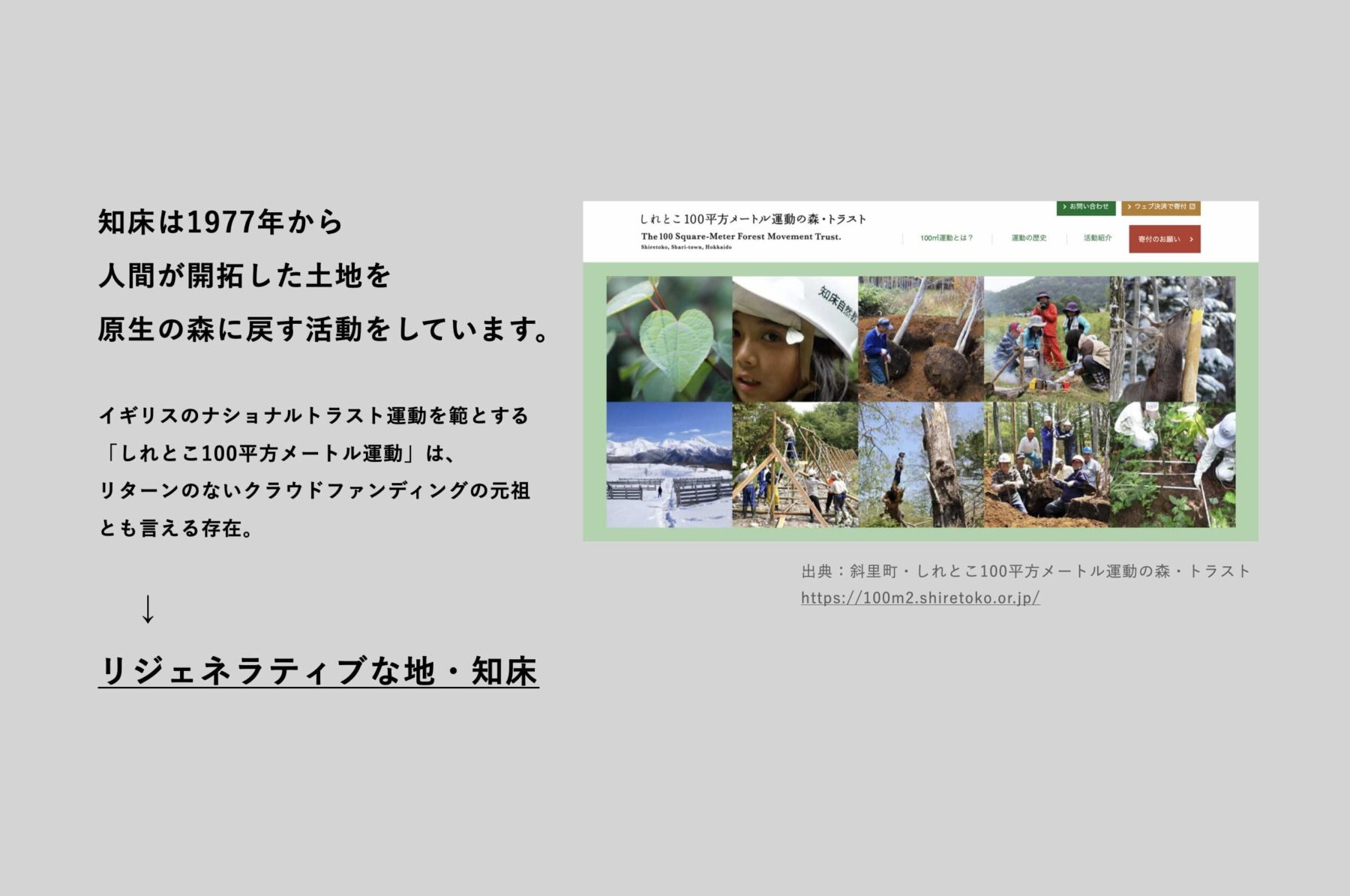

自然保護のために土地を買い取る。

それは当時では、今もそうでしょうが

大変なことでした。

斜里町という地方自治体の財政構造では難しく、

斜里町が全国に寄付を募り、

土地を買い取ろうとしたのです。

1977年、

「しれとこ100平方メートル運動」のスタートです。

そして20年後の1997年

すべての土地を買い取ることができました。

次の目標は、

・植林した木を育て

・森をつくり

・そこに生息していた野生の生き物たちを再び迎え入れる

という

自然の生態系の再生をめざす運動を進めていくこと。

この新たな運動は

「100平方メートル運動の森・トラスト」と名付けられ、

現在も続いています。

しれとこ100平方メートル運動の歴史

公開中